金桔

金币

威望

贡献

回帖0

精华

在线时间 小时

|

本文是笔者在传统纸媒上发表的第一篇中文科普,有幸于2005年与历史悠久的上海《科学》双月刊合作。多年来此文在中文网上读者反响不错,直到最近还在被博客和微信公众号文章引用。笔者当年初写科普文章时还没有精力考虑配图,多年以后根据多篇微信公众号文章的创作经验,感觉可以对这篇旧文以图文并茂的方式进行再创作,通过智能手机上微信和微博等网络传播途径,让更多的新生代科学爱好者了解励志而有趣的科学史。

撰文 | 徐亦迅

2004年的金秋十月,笔者参加了在北京召开的第三届国际蛋白质组学年会。在主会场报告间歇的海报阅读时间,人们总能看到一位如今已颇具知名度的日本科学家,手拿笔记本像一个认真的研究生一样孜孜不倦地摘录信息。看到这一幕,笔者很难想象眼前这位仁兄竟然是2002年诺贝尔化学奖得主田中耕一,立刻联想到中文网上一些评论家们为他所取的绰号实在是非常的贴切 ——“日本的阿甘”。

美国好莱坞1994年大片《阿甘正传》(Forrest Gump)无疑是十几年来为数不多的伟大电影作品之一,在全世界范围内产生了深远的影响。这部影片以一个有先天智力缺陷的人——阿甘为主角,向我们展示了一个与众不同的看世界角度。从阿甘眼中看去,世界是那样的简单而从容。然而正是他所执着的那些简单的东西,却终究展现出一种坚韧而弥久的力量来,令我们这些在名利的喧嚣中迷失方向的“聪明人”感叹不已。导演泽梅基斯(Robert Zemeckis)受唯美主义倾向的驱使,为阿甘的人生设计了种种令人捧腹的好运,从而淡化了剧本中的政治讽刺意味,使该片更像是一个人生寓言。而田中耕一平淡无奇的职业生涯和他的意外成功之间的巨大落差,使他和艺术虚构人物阿甘颇有几分神似。

普通工程师

田中耕一是总部设在京都的日本岛津制作所的一名普通工程师。岛津制作所是一家生产科学测试仪器的公司。专攻物理、化学或生物的专业人士或许略闻其名,但该公司在日本只能算是一家不大有名的中小企业。与以往的诺贝尔奖得主相比,田中的履历非常平凡而异色。他既非教授、亦非博士,甚至连硕士学位也没有。对于这一点,因发明电喷雾质谱仪 (ESI-MS) 而与田中分享诺奖的芬恩教授 (John Fenn) 居然也毫不知情,乃至在演讲时脱口而出“田中博士”。田中是毕业于东北大学工学部电气工学专业的学士,东北大学在日本是除了东京大学、京都大学以外的一所非常优秀的高等院校,曾经排名第三。由于专业背景的局限,田中1983年进入岛津制作所时只具备中学化学的知识,他恐怕做梦也没想到自己会在二十年后摘取诺贝尔化学奖的桂冠。

田中在24岁进公司后怀着极大的热情埋头于实验室的研究工作,把自己的婚姻大事和名誉升迁统统置之脑后。我们从他得奖后的自传了解到,田中直到35岁才通过婚姻介绍所完成个人终身大事,他自认在异性面前非常羞怯而又不善言辞。值得一提的是,田中2002年获奖时在其为之效力了二十年的岛津只有一个“主任”头衔 ,这仅比最低职称高了一级。日本企业的职务晋升通常实行双轨制,分为管理职和专门职(又称事务职)两大轨道。具有大学本科学历的人一般归于管理职轨道。进公司首先做一两年的职员,然后升任主任。往上还有系长、课长、次长、部长等等。每一种职务往往又细分2到3个等级,而且还有最低任职年限的规定。据报道,田中为了能在实验室第一线从事研究工作,从不认真参加升职考试。与世界各地的企业一样,日本企业的工资也是与职务挂钩的。每年工资普调的额度很小,大致为月工资的2% 到3%。因此我们可以毫不夸张地说,田中几乎是二十年如一日地淡泊名利,默默自安于日本企业社会的最底层。

质谱仪研究

田中从小热衷于电子技术,孩提时代他常以自己装配收音机为乐。选择电子工程为专业既满足了个人兴趣爱好,又符合日本企业社会强调实用技术的就业倾向。他刚进岛津时以为可以加入自己向往的医疗仪器开发项目,却被意外地分配到成立没多久的分析仪器开发小组。小组的成员是几个二十多岁的年轻人,而田中又是其中年纪最小的一个。他们最初的项目是想完善一种可探测半导体金属表面结构的精密激光仪,但经测试发现该仪器的性能没能大幅赶超已占有市场的德国同类产品,因而无法直接推向市场。朝气蓬勃的小组成员们不愿轻言放弃,决定另辟蹊径,转而尝试该激光仪器的另一种可能用途——生物分子的质谱分析。从1984年开始,小组成员对这个新项目重新明确了一下分工,由田中负责研究上游的生化样品制备和离子化方法,其他几位同事则分别负责质荷比分析器、离子监测器以及质谱数据系统。

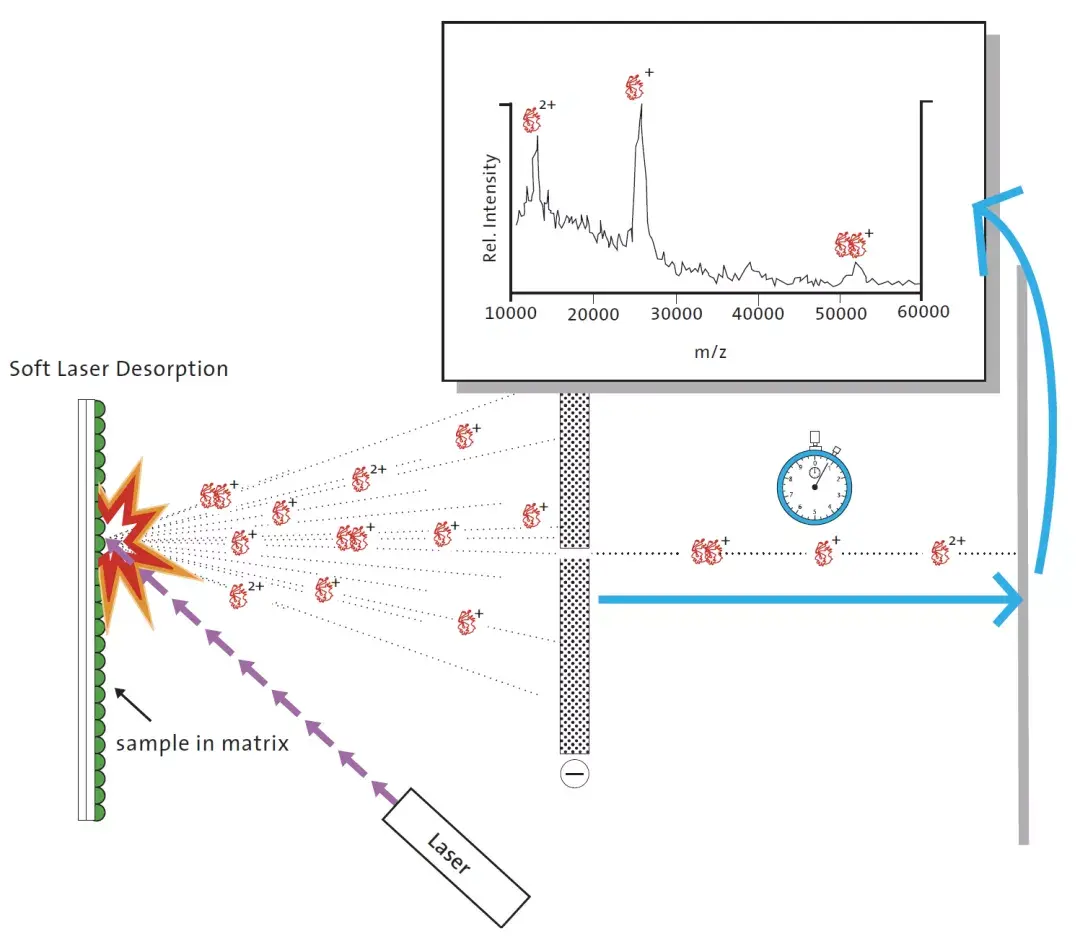

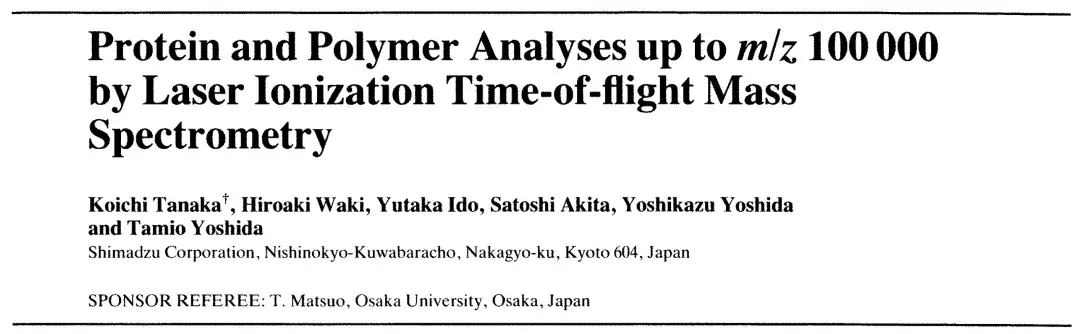

正所谓时势造英雄。在分析化学领域的“百晓生兵器谱”上,质谱仪(mass spectrometer,MS)因其无以伦比的灵敏度而从1970年代开始逐渐稳居榜首。到了1980年代,当时先进的质谱仪已能轻松地检测分析浓度低到10-15摩尔(femtomolar)数量级的有机小分子化合物(分子量在1000道尔顿以下),但是生物大分子的检测仍是公认的超级难题。当时的化学权威们普遍认为,像蛋白质一类的生物高分子(分子量在10000道尔顿以上)是不可能从样品中被离子化而又不发生裂解地进入质谱分析所必需的气相。而田中当年的化学知识非常有限,根本不了解这些权威学者的悲观论调。在当时,田中通过文献了解到该研究领域内的一批欧美学者已把目光集中于“快速致热引发分子去吸附”的离子化方法。他们的想法是,被加温后的大分子虽然增加了蒸发进入气相而被离子化的可能,但同时也因稳定性下降而容易发生裂解,因此成功的关键在于能否在非常短的时间内让液相内的大分子达到高温。激光脉冲通常能在短到纳秒或微秒的时段内产生很高的能量,这种加热方式显然是一个非常诱人的选择(图1),但难点就在于能否找到一种吸收介质(matrix),将光能高效转换为热能再转移到包埋其内的大分子样品溶液中。

图1:真空中激光快速致热引发的去吸附可能使大分子从液相蒸发进入气相,并通过飞行时间质谱仪(TOF-MS)检测到完整的分子离子峰。来源:https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-chemistryprize2002.pdf

凭着一股初生牛犊的闯劲和想让岛津激光技术有新用途的迫切心情,田中决定啃一下筛选吸收介质的硬骨头。当时岛津的实验室里就有几百种介质可供选择,在理想的激光吸收介质是否存在都未知的情况下,化学知识极其有限和从未研究过离子化理论的田中就只能日复一日地机械性尝试。他拥有和阿甘一样简单的思维模式,能够不知疲倦地将筛选工作不断进行下去,用田中在自传中的原话来讲:“我当时感觉自己简直就与介质和质谱仪融为一体了”。但是这些大工作量的机械筛选并没能导致任何突破。这时岛津研究小组的另一位成员吉田佳一建议他试用超细金属粉末(UFMP,常用的是钴粉),这些纳米颗粒的直径与激光的波长相差不大,能够非常高效地吸收光能,因此UFMP看上去是黑色的。而且由于UFMP的颗粒之间距离狭小,大大降低了热能被发散和丢失的可能性。将UFMP与质谱仪要检测的有机样品混合,就能用激光照射使UFMP在短时间内达到高温。

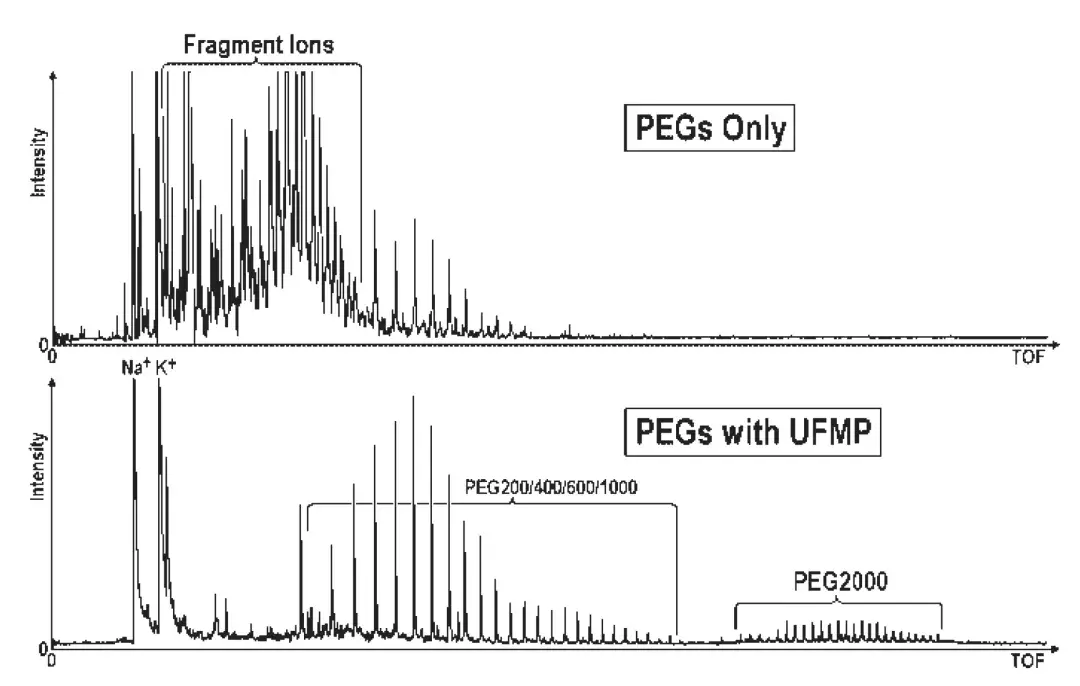

田中运用UFMP为介质取得了一个阶段性成果,他成功地提升了有机高分子的质谱检测范围,例如聚乙烯二醇(PEG)系列混合物单独被激光照射离子化后在质谱上只能看到1000道尔顿以下的多聚体,并且不同分子量的离子峰间分辨率较差。而PEG与UFMP介质混合后的激光照射质谱能够清晰地检测到2000道尔顿系列,同时200、400、600、1000、2000系列的峰间分辨率全面升高(图2),实验结果令人鼓舞。可惜UFMP介质用于分子量上万的生物高分子的离子化仍然收效甚微。

图2:超细金属粉末(UFMP)全面提升了激光照射下聚乙烯二醇(PEG)飞行时间质谱的分辨率。来源:Tanaka, K. (2002) Nobel Lecture。

歪打正着的失误

但是田中性情中的“阿甘精神”使他不肯在困难面前轻易放弃,他对UFMP还是抱有一丝幻想,于是又尝试将UFMP悬浮在不同的常用有机溶剂中,试图取得一些哪怕是微不足道的改进。他的研究风格是典型的“一根筋”,就是不断改换溶剂或是调整溶剂的浓度来反复试验,无数次尝试后仍然没有实质性突破。

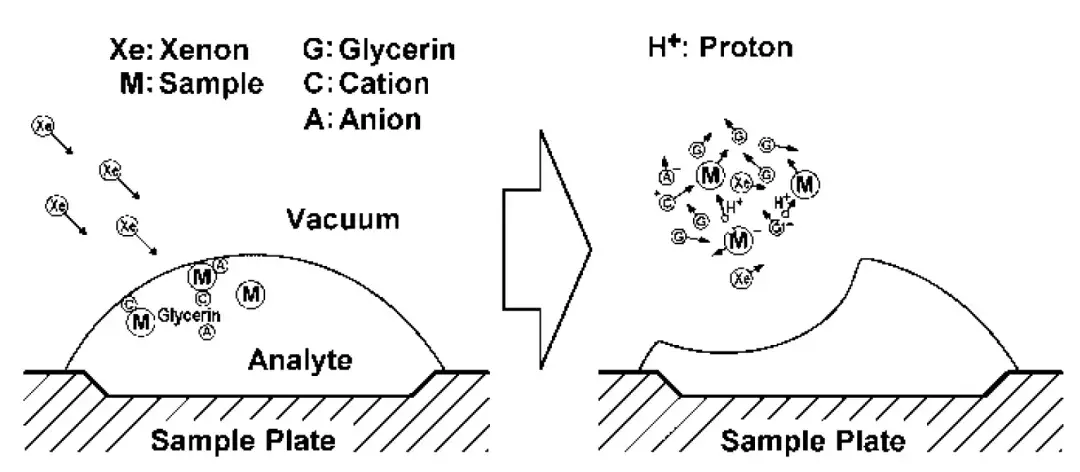

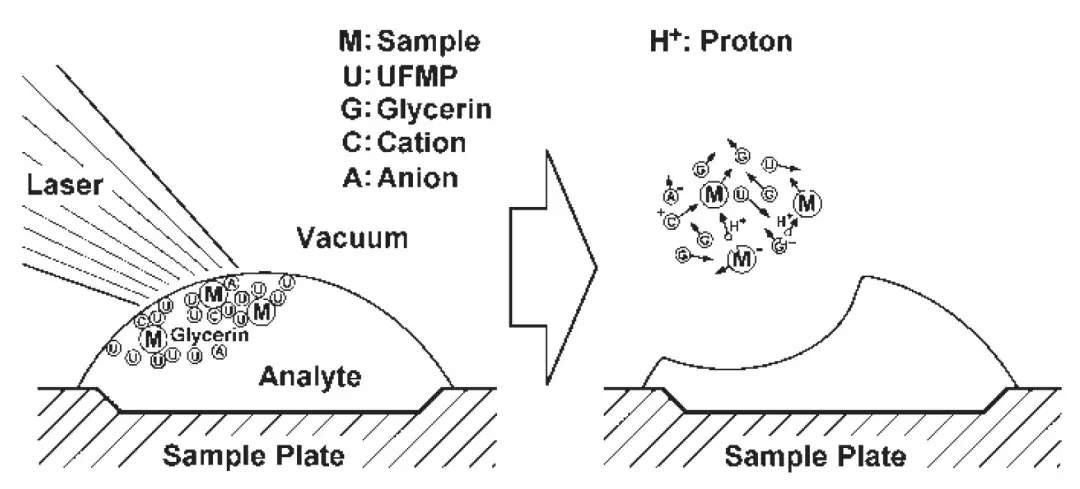

1985年2月,田中在一次实验过程中犯了一个非常低级的错误,他原本想用丙酮来悬浮UFMP,结果居然错用了甘油。稍具中学化学知识的读者都知道,甘油在室温下是黏度很大的液体,人们在冬天可以将其涂在皮肤表面来防裂,而生物学家则通常用它来保藏菌种。因此甘油根本就不是常用的溶剂,与具有强烈刺激气味的丙酮简直是天地之别!好奇的读者难免要问,当时田中的实验桌上为何会放着一瓶甘油?原来1980年代初的质谱界最流行的离子化手段还不是激光照射,而是由巴伯(Michael Barber)和瑟曼(David Surman)等人首创的快原子轰击法(fast atom bombardment, FAB),这种方法需要用甘油为介质(图3)。岛津研究小组要研制新型质谱仪就免不了要用FAB方法做对照实验,这样才能证明新方法的优越性。

图3:快原子轰击法以甘油为介质实现去吸附离子化的机理。来源:Tanaka, K. (2002) Nobel Lecture。

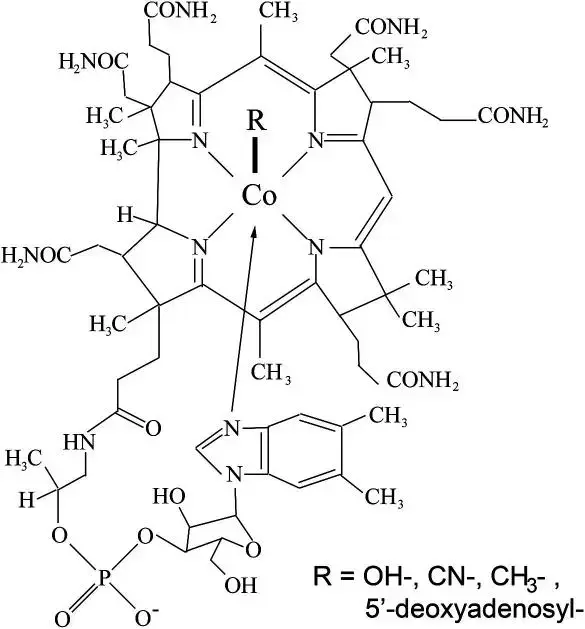

在田中“不幸”将甘油倒入UFMP与要检测的维生素B12混合物的瞬间,他立刻意识到了这个“重大失误”,因为这么黏稠的液体绝不可能是丙酮。当时UFMP的价格比较昂贵,而田中时刻铭记的是其祖母“不要随便浪费东西”的谆谆教导(这与影片中阿甘牢记的母亲语录“生活就像一盒巧克力”相映成趣),于是他决心挽救这一UFMP样品。由于质谱实验在真空中进行,田中知道刚加入的甘油迟早会挥发掉,那时他再加入丙酮就能“拨乱反正”。但他此刻实在是心急如焚,无法忍受这种等待的煎熬。于是他就用激光照射来试图加快甘油的挥发,同时他的眼睛还紧盯着显示屏上的质谱,只要能看到分子量是92的那个“倒霉的”甘油分子离子峰消失,他的“拯救UFMP计划”就将大功告成。但就在这时,一个意想不到的质子化分子离子峰(protonated molecular ion)在质谱上出现,其分子量对应完整的维生素B12分子(1315道尔顿)。

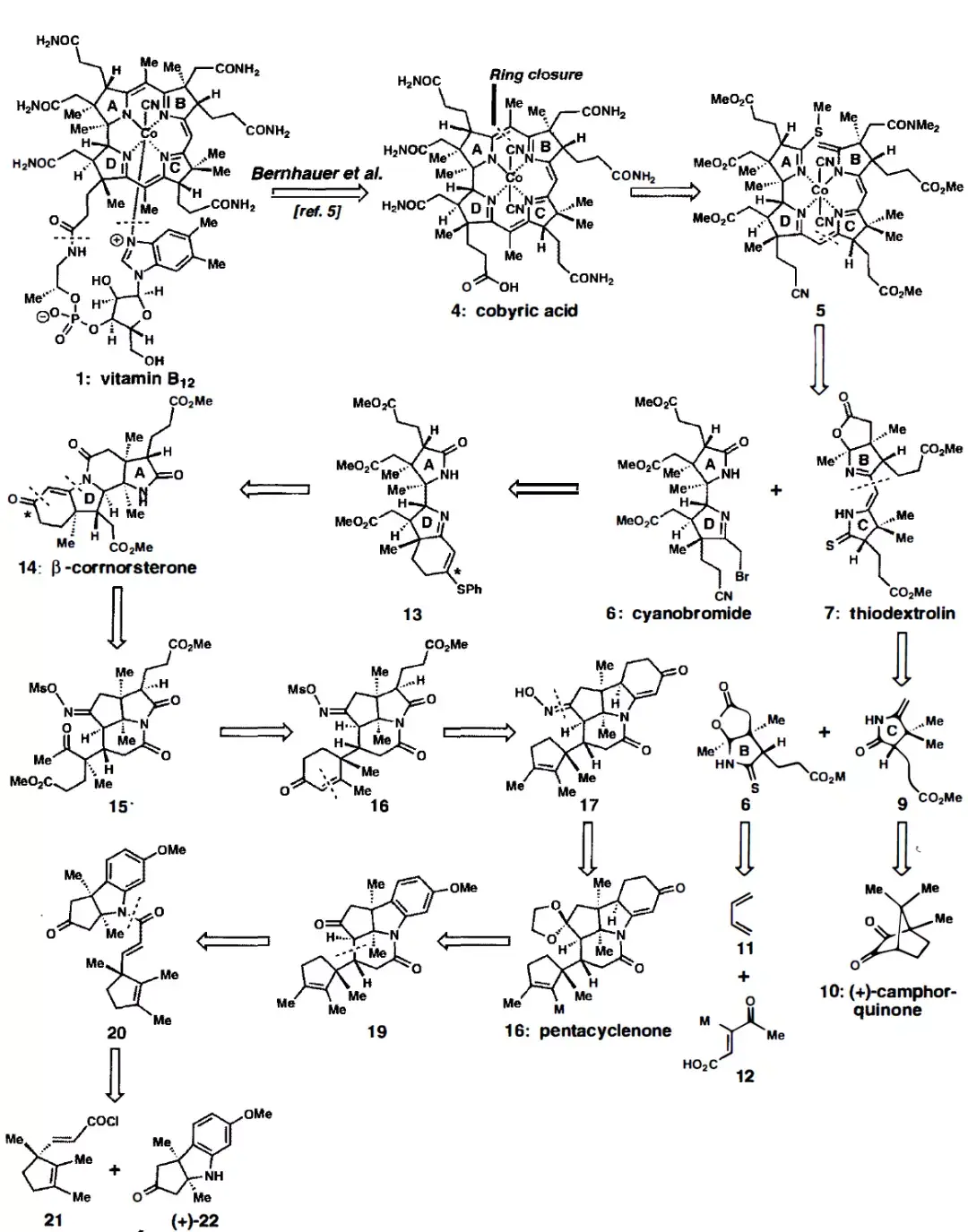

图4:维生素B12的化学结构

维生素B12(图4)的分子量虽然不算特别大,但其三维结构比较复杂,是化学史上具有传奇色彩的一个分子。英国科学家霍奇金(Dorothy Hodgkin)在1956年用X射线晶体衍射法解出维生素B12的完整结构而获1964年诺贝尔化学奖,这一精妙的结构又激发了美国有机合成大师伍德沃德(Robert Woodward)的浓厚兴趣。从1961年开始,由伍德沃德教授在哈佛的实验室和埃申莫泽教授(Albert Eschenmoser)在瑞士苏黎世的实验室联手的跨国团队奋战了12年,终于完成了由数百个反应构成的维生素B12人工全合成(图5)。这是有机化学历史上的一座丰碑,由此带来的一个理论突破 —— 伍德沃德-霍夫曼(Woodward-Hoffmann)规则,荣膺1981年诺贝尔化学奖。维生素B12分子能够极其高效地吸收激光能量而容易在气相中裂解,田中用UFMP的丙酮悬浮液为介质时在质谱上很难检测到完整的质子化分子离子峰,却往往看到其裂解后产生的大量碎片离子。没想到奇迹竟然在混入甘油后发生!因此我们也不妨将田中的中文绰号“日本阿甘”中的“甘”字幽默地看成甘油的“甘”,就有了一语双关的神韵。

图5:根据反合成分析法设计的维生素B12全合成路线。来源:Nicolaou, K.C. & Sorensen, E.J. (1996) Classics in Total Synthesis, pp. 99-136, VCH Publishers, Inc.

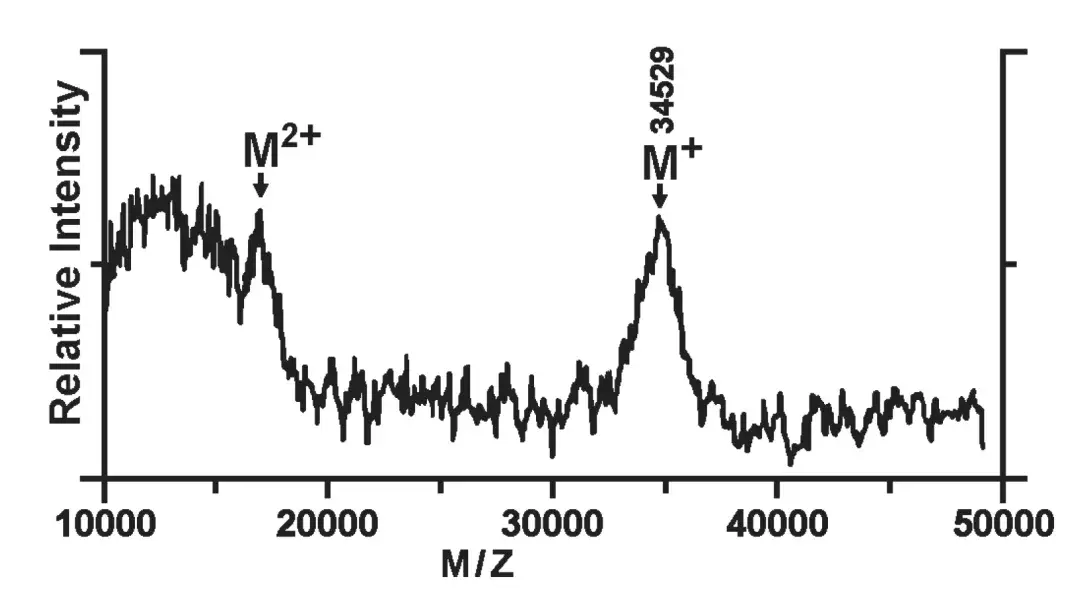

田中在将信将疑之余,开始着手将神奇的UFMP-甘油混合介质试用于检测更大的生物分子。他以超人的耐心调整各种实验参数,又敢于突破当时欧美质谱界普遍采用波长为266纳米高能激光源的成规,率先尝试了波长为337纳米的低能量氮气激光源,以求避开蛋白质分子中芳香性氨基酸侧链在280纳米附近的强吸收波段,果然明显降低了样品中蛋白质大分子发生裂解的概率。凭着对实验细节不厌其烦的重视,田中终于在1985年8月检测到了34529道尔顿的羧肽酶(carboxypeptidase A)的分子离子峰(图6)!这是仪器分析化学的一个历史性突破,正式宣告蛋白质大分子可以被完整地离子化而进入气相。

图6:通过UFMP-甘油混合介质检测到的羧肽酶完整分子离子峰。来源:Tanaka, K. (2002) Nobel Lecture。

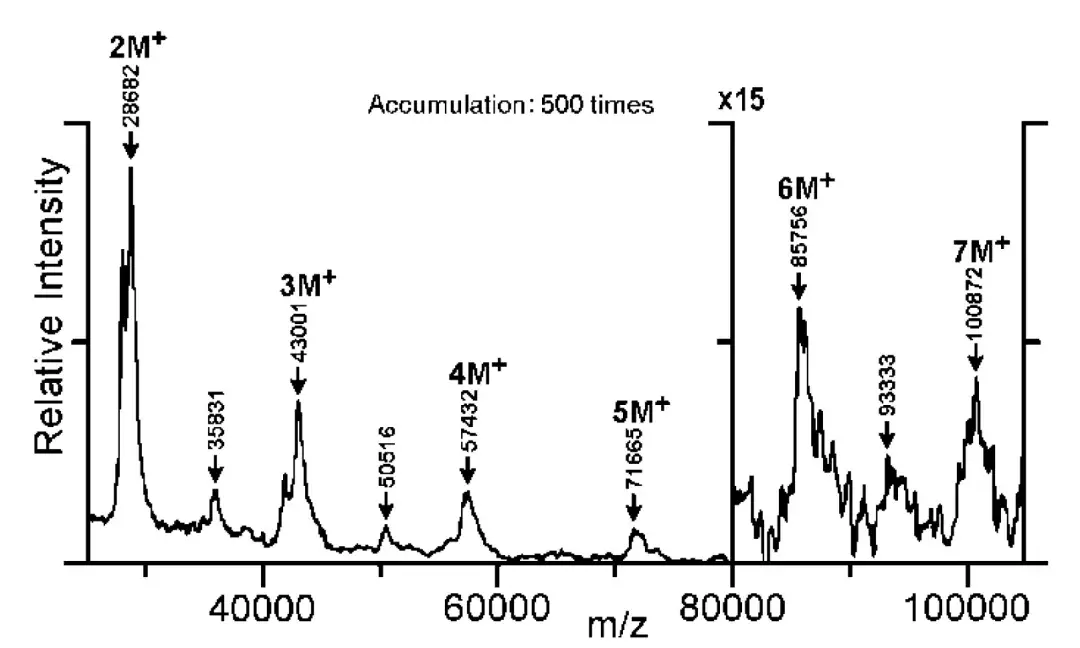

我们不难想象当年田中在经历了无数失败的实验后终于取得成功的狂喜,但他具有阿甘那样无比的韧性,依然毫不松懈地乘胜追击,又于1987年检测到分子量高达100872道尔顿的溶菌酶(lysozyme)七聚体(图7)。

图7:通过UFMP-甘油混合介质检测到的溶菌酶七聚体分子离子峰。来源:Tanaka, K. (2002) Nobel Lecture。

回头来看,当初不慎在UFMP中加入甘油居然是一个历史转折点。此前的一年时间里田中几乎每天都要面对实验的阴性结果,只能以“我又排除了一种介质”来自我安慰。自从悟到UFMP-甘油混合物的妙用之后(图8),进一步优化实验参数的工作虽然还是枯燥和繁琐,但这时田中几乎每做一个实验就能有清晰可见的小进展,这使他体验到大学毕业当工程师以来前所未有的喜悦。当然整台质谱仪的研制成功也离不开田中的四位同事在其他环节上的通力合作,攻下超难度瓶颈的田中自然是该项目的头号功臣。

图8:甘油与UFMP的混合介质是田中耕一首次实现大分子激光去吸附离子化的技术关键。来源:Tanaka, K. (2002) Nobel Lecture。

辗转获诺奖机遇

1985年岛津及时为田中的质谱离子化新方法向日本专利局递交了申请,该专利在1993年获得批准。这对大多数在公司里就职的研究人员来讲就已经基本完成任务,接下来就由公司的商务开发部决定是否值得将该质谱仪推向市场。管理层会从公司的利益来考虑问题,一般不愿意其科研人员立即将成果在学术期刊上发表,这也是为何许多在工业界的科学家虽有出色成果但其原创性和优先权很难获得学术界的公认。学术界人士通常不会去阅读专利文献,更何况世界各国的专利法规差别很大,专利评审制度不像期刊的同行审稿制 (peer review system) 那样有一个相对统一而公平的标准。如果当年岛津的商务开发部认为田中等人的质谱仪没有市场潜力,那么这项成果就将被束之高阁而不被世人所知,读者朋友们也就不会读到这个精彩无比的传奇故事。好在田中又有阿甘那样挡不住的运气,接下来的一连串事件对他最后荣获诺奖而言是缺一不可的。

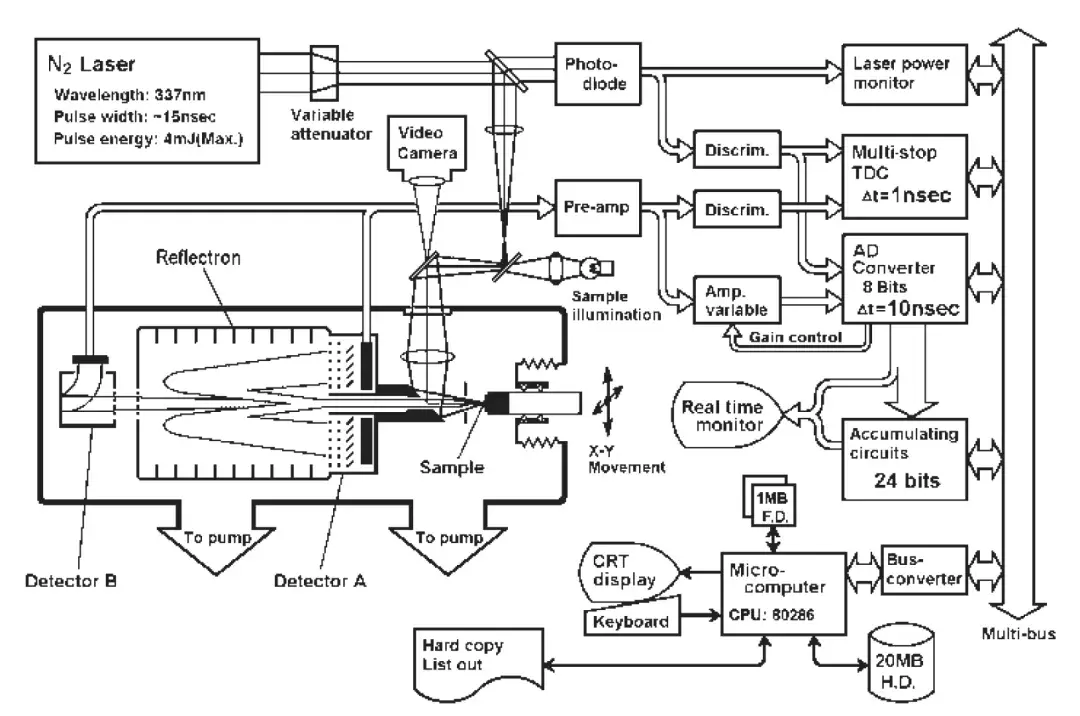

图9:1987年日本岛津制作所的新型激光质谱仪总体设计。来源:Tanaka, K. et al (1988) Rapid Commun. Mass Spectrom. 2:151–153。

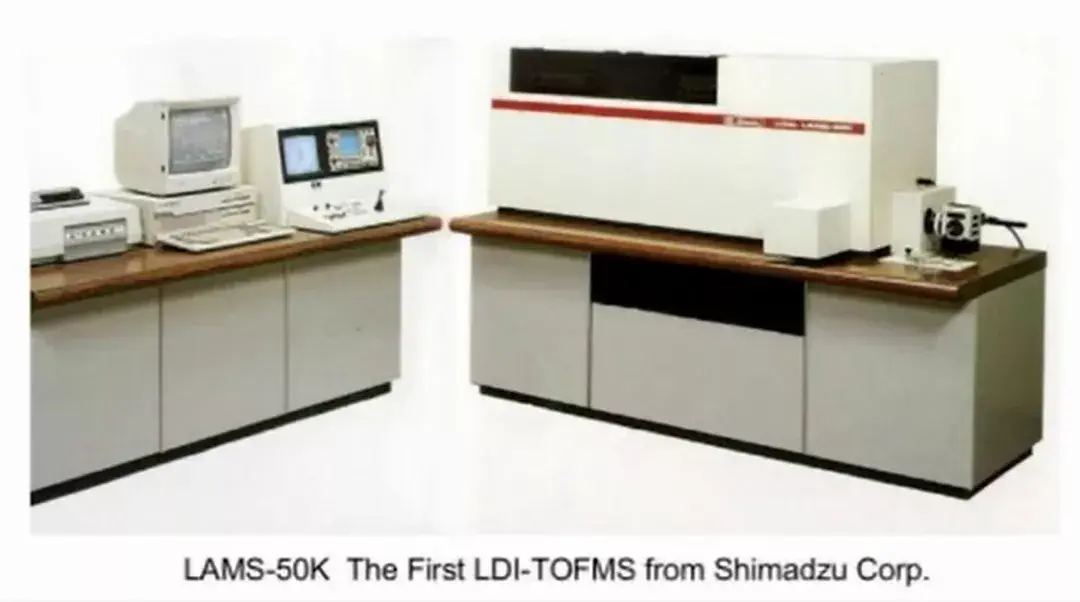

首先是岛津在1987年决定将新型质谱仪(图9和图12)正式上市,为了起到产品宣传作用,公司允许包括田中在内的五位研发小组成员通过5月份在京都举行的日本质谱学会年会首次对外宣布这一成果。他们的实验结果在会议期间只是略有反响,大多数日本学者对其实用性仍持怀疑态度。而且该会议的现场报告和海报摘要全是用日语发表,不可能引起西方学者的注意。接着是1987年9月第二届中日质谱学研讨会在日本宝塚市召开,由于这是一个国际性会议,大会的工作语言是英语,因此也就吸引了一些西方学者前来参加。与会的美国专家中有一位就是来自著名的霍普金斯大学医学院的科特教授 (Robert Cotter),笔者本人在博士生一年级时曾有幸聆听过科特教授的质谱学课程,深感受益良多。1987年时的科特教授就已是飞行时间质谱仪领域的权威学者,他在大会的报告中提出了一个看法,断言“电浆去吸附质谱仪(PDMS)的分子量检测范围要大于激光去吸附离子化质谱仪(LDI-MS)”。坐在听众席上的田中耕一心想科特还不知道自己在岛津的研究成果,于是在报告后邀请科特第二天来看他的海报。当科特看到田中的LDI-MS居然能检测到溶菌酶七聚体时实在难掩惊叹的神情。在征得田中的同意后,深信科学无国界的科特一回宾馆就将田中海报的摘要、离子化方法的细节和其中关键的几张质谱影印件通过传真发往欧美几家主要的质谱学实验室。事后证明,科特教授的这一热心宣传为默默无闻的田中在欧美确立了其LDI离子化新方法的原创性,也为这位不计较名利的后辈学者无意中提供了“贵人之助”。

最后是与会的另一位日本学者,大阪大学助理教授松尾武清,多次提醒田中务必要将研究成果尽快写成英语论文发表。田中心想自己的英语水平这么差,写作能力更是一般,但考虑到松尾的一片好意,就“很不情愿”地答应一试。只求尽快发表的田中根本不在乎学术期刊的知名度,勉强写完论文手稿后扫了一眼质谱学领域的英文期刊列表,看到《质谱学快报》(Rapid Communications in Mass Spectrometry) 刊名中的一个“快”字就觉得很对胃口,二话不说就将稿件投往该杂志。果然这篇论文顺利通过了审稿,于1988年8月印成铅字(图10)。

图10来源:Tanaka, K. et al (1988) Rapid Commun. Mass Spectrom. 2:151–153。

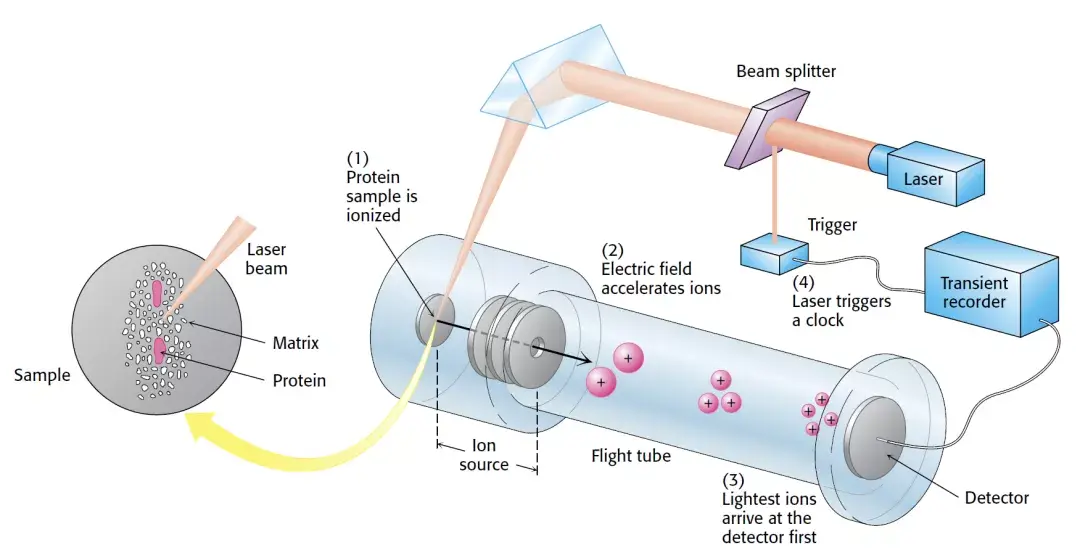

仅仅两个多月后,德国的两位教授卡拉斯(Michael Karas)和希伦坎普(Franz Hillenkamp)就在《分析化学》杂志(Analytical Chemistry)上联名发表了他们独立研制的用尼克酸(nicotinic acid)为介质的LDI新方法。这种方法将被测大分子与尼克酸这类有机小分子共结晶,经过德国团队的不断改良和时间的检验,因其更强的实用性而成为现代介质辅助激光去吸附离子化(MALDI)质谱仪的基础(图11)。而田中的方法基本上无人问津,岛津的第一代MALDI质谱仪“LAMS-50K”在十多年里只卖出可怜的一台(图12)。但德国团队由于早在1987年9月就收到了科特的传真,亲眼看到了田中等人成功检测分子量高达10万的蛋白多聚体质谱,基于学术规范他们必须在论文的参考文献里征引田中的会议摘要(他们投稿时田中的正式论文尚未付印)。在此后的十几年里,MALDI质谱仪和ESI质谱仪得到了日新月异的发展,成为生物大分子质谱分析领域的两大支柱,也为二十一世纪后基因组时代(postgenomic era)的高通量蛋白质组学研究提供了技术上的保障。

图11:现代介质辅助激光去吸附离子化质谱仪的工作流程。来源:Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Gatto, G.J. & Stryer, L. (2015) Biochemistry, 8th Edition, W.H. Freeman & Company.

图12:日本岛津制作所于1988年推出的第一代激光去吸附离子化质谱仪。来源:Tanaka, K. (2002) Nobel Lecture。

2002年10月诺贝尔化学奖委员会正式宣布,由发明ESI离子化技术的芬恩教授和最早实现LDI离子化技术的田中耕一分享生物大分子质谱学的一半奖金,用核磁共振技术研究蛋白质三维结构的维特里希教授 (Kurt Wüthrich) 获得另一半奖金。欧洲媒体对田中的获奖无不哗然,他们普遍认为MALDI的发明者应该是卡拉斯和希伦坎普。相当一批欧美学者在论文中谈到MALDI离子化技术时一般也只提这两个德国人,只有少数比较公允的学者会加上田中而承认三个人的共同首创者地位,但是绝对没有人会只提田中而不提卡拉斯和希伦坎普。诺贝尔委员会认定的颁奖原则是只承认最原创的发现与方法上的突破,他们认为“从零到一”的重要性远在“从一到一千”之上。笔者猜想,最后田中的意外胜出与卡拉斯和希伦坎普的经典文章中引用了田中的会议摘要这一事实有不小的关系。两位德国学者在荣誉归属问题上展现了令人可敬的光明磊落,他们2001年12月作为MALDI发明人接受美国《分析化学》特刊记者采访时,主动提及在1987年秋天受到田中突破性工作的触动,才决定再次挑战蛋白大分子的激光去吸附质谱分析。

田中的获奖让那些没有高等学历或是在工业界默默奉献的科研人员深受鼓舞,岛津公司的股票价格也在田中获奖后的一个月内上涨了50%,各类质谱仪的销售量也突然开始飙升。为田中的低职称感到愧疚的岛津管理层决定将他破格连升几级,并专门成立以他名字命名的质谱学研究所(Koichi Tanaka Mass Spectrometry Research Laboratory)。在日语里,“先生”这个特定汉字词组一般只用于尊称教师、律师、医生、作家、艺术家等德高望重的人。于是在2002年的岁末,田中的上司和同事们就多了一个新的困惑 —— 难道我们以后都得管他叫“田中先生”吗?

推荐阅读

田中耕一 (2012)《最了不起的失败》,译者:戚戈平,李晓武,科学出版社。

注:本文的纯文字版首次发表于2005年7月《科学(双月刊)》。 |

|

/3

/3