金桔

金币

威望

贡献

回帖0

精华

在线时间 小时

|

只答题主的问题,关于经验或者其他讨论就不多说了,反正我也没发过CNS级别的文章。

本科一作CNS,我能想到的就一个,其他都是共一。

挂共一的应该不少,就像本题下几乎所有答主提到的都是共一,而不是排名第一。

我提供个真正的第一作者发CNS的牛人吧

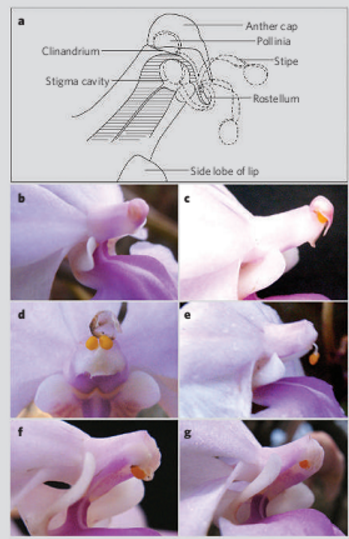

Liu K W, Liu Z J, Huang L Q, et al. Pollination: Self-fertilization strategy in an orchid[J]. Nature, 2006, 441(7096): 945-946.

第一作者刘可为,发文的时候是中国科技大学本科二年级。

这篇论文在世界上首次揭示了一种植物繁衍进化的新途径——不借助任何外部媒介完成的植物自花传粉。

相关新闻报道:

中科大学生论文"揭进化秘密"登上《自然》杂志

后来如果没搞错的话,应该在清华大学生科院黄来强教授下面,还是做兰花,这是2014年底的nature communication,刘是共一

《自然·遗传》刊发黄来强等人封面文章和专家评论

其他大部分都是并列第一,特别是很多学校喜欢和华大合作搞些这种共同第一的文章,比如某工。

但共一其实争议很大,至少在很多高校里,共一享受的待遇远逊于排名第一作者的。 |

|

/3

/3